الوجودية: عمق فلسفي أم وهم معرفي؟

“بين وهم الحرية وجدية العدم، نتساءل: هل فلسفة سارتر حقًا عمق وجودي أم مجرد نكتة فلسفية؟ في هذا المقال، نكشف التناقضات التي قد تجعل الوجودية أقرب إلى سراب فكري.”

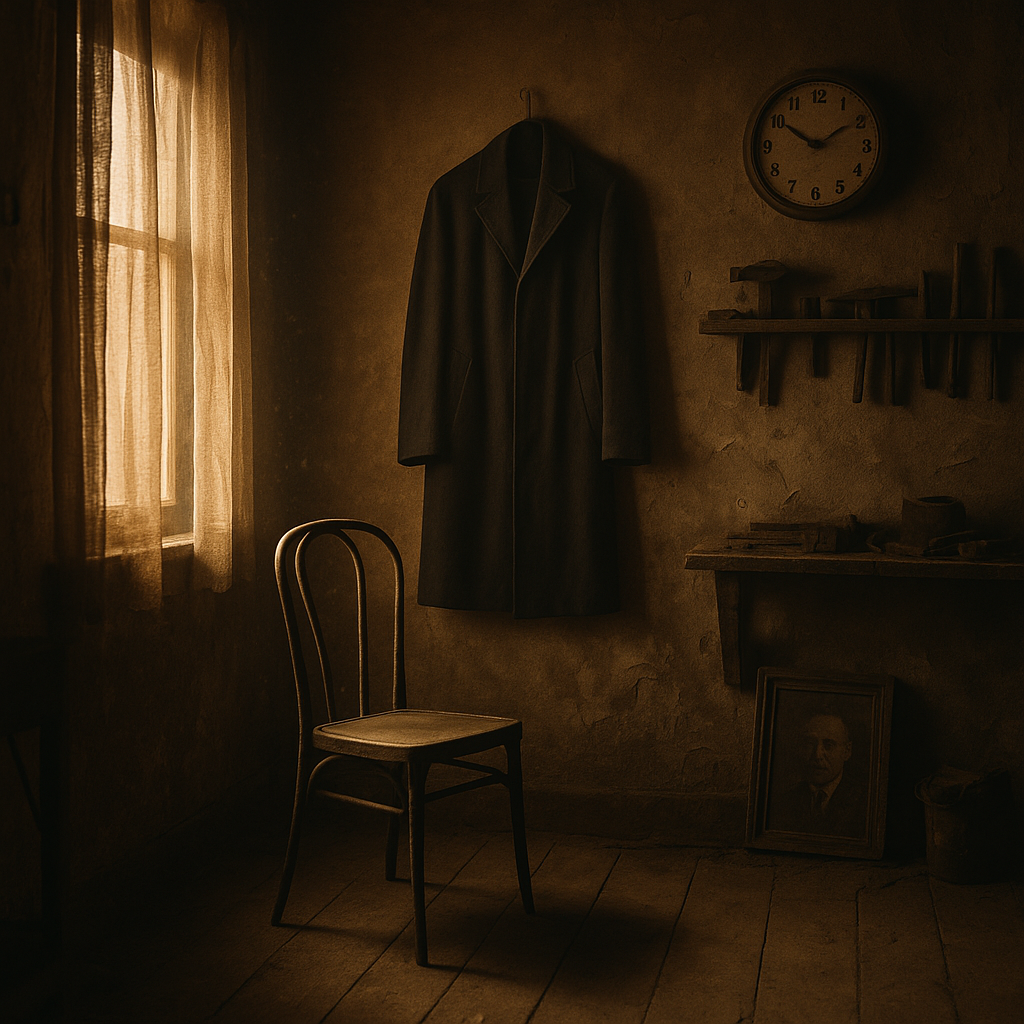

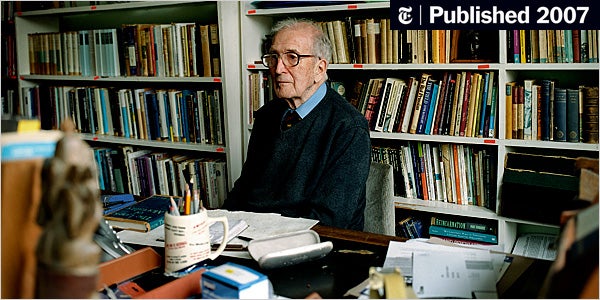

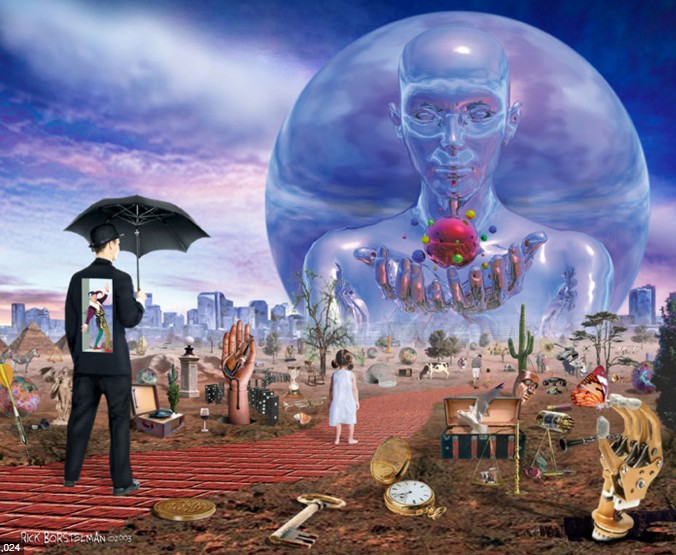

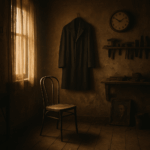

ما الذي يجعلنا نعي ذواتنا في لحظات الانتظار والغياب؟ هل يمكن أن يكون غياب شخص ما أكثر حضورًا من وجوده؟ في عالمنا المليء بالتساؤلات الفلسفية والبحث عن معنى الحياة، تبرز فلسفة جان بول سارتر كإحدى أبرز المحاولات لفهم الوجود الإنساني. “الوجود يسبق الماهية”، عبارة شهيرة ترددها الألسن، ولكن ماذا تعني حقاً؟ عندما نجلس في مقهى ننتظر صديقاً لم يصل بعد، هل نفكر في غيابه كدليل على العدم؟ وهل غياب هذا الصديق يجعلنا نتساءل عن وجودنا نفسه؟

جان بول سارتر، الفيلسوف الوجودي الفرنسي، يرى أن الوجود يسبق الماهية، وأن الإنسان هو من يحدد معناه من خلال أفعاله. لكن هل هذه الفكرة قادرة على الصمود أمام النقد المنطقي والعلمي؟ ماذا لو كانت هذه الفكرة مجرد سراب فلسفي؟ عندما نجلس في مقهى ننتظر صديقاً لا يأتي، هل يعكس هذا الانتظار حقيقة عميقة عن وجودنا أم أنه مجرد تجربة عابرة؟

في هذا المقال، سنغوص في عمق أفكار سارتر، محاولين تفكيكها وتفحصها. سنحلل باستخدام مثاله الشهير : انتظار صديق في مقهى. سنكتشف كيف يمكن أن يتحول هذا الانتظار إلى نقاش فلسفي عميق حول الوجود والعدم، الحرية والمسؤولية، والعلاقة بين الفرد والمجتمع. وفي النهاية، سنصل إلى استنتاج : هل فلسفة سارتر تستحق أن تؤخذ على محمل الجد كنظرية فكرية، أم أنها مجرد نكتة فلسفية ؟

تخيل أنك جالس في مقهى، تراقب الساعة بينما تنتظر صديقًا تأخر عن موعده. بالنسبة لكثيرين، قد يكون هذا مجرد موقف عابر، ولكن بالنسبة لجان بول سارتر، هذه اللحظة تحمل دلالات أعمق بكثير. يرى سارتر أن غياب الصديق ليس مجرد غياب جسدي، بل هو نوع من “العدم” الذي يخترق وعيك ويعيد تعريف علاقتك بالوجود. في غياب الصديق، تصبح أنت والكرسي الفارغ أمامك في حالة من الحوار الصامت مع العدم، حيث يتداخل الحضور والغياب بشكل يصعب تجاهله.

لحظات الانتظار هذه، التي قد تبدو مملة أو غير ذات أهمية للبعض، تتحول في فلسفة سارتر إلى لحظات مليئة بالعمق الفلسفي. فهو يرى أن غياب الصديق عن هذا اللقاء ليس مجرد غياب جسدي؛ بل هو نوع من “العدم” الذي يفرض نفسه على وعيك ويغير إدراكك للوجود. في هذه اللحظة، تكون وحدك مع أفكارك والكرسي الفارغ أمامك، مستشعرًا ثقل الغياب وكأنه شكل من أشكال العدم الذي يؤثر فيك بعمق. هذه الفكرة المركزية في فلسفة سارتر تدفعنا للتساؤل: هل يمكن أن يكون غياب الآخر هو ما يحدد وجودنا؟ وكيف يمكن أن يتحول انتظار بسيط إلى تجربة وجودية بهذا العمق؟

في تحليل سارتر لموقف الانتظار، يتم تقديم غياب الصديق كنوع من “العدم” الذي يسيطر على وعي الشخص المنتظر. لكن هنا يكمن الخلط: هل يمكن أن نعتبر الغياب هو نفسه العدم؟ في الواقع، هناك فرق جوهري بين الغياب والعدم. الغياب يعني أن شيئًا ما موجود ولكنه ليس حاضرًا في اللحظة الحالية، مثلما تغيب الشمس في الليل لكنها تعود لتشرق في الصباح. العدم، على النقيض من ذلك، هو غياب الوجود نفسه، أي أن الشيء غير موجود تمامًا ولا يمكن أن يعود.

سارتر يرى أن غياب الصديق في المقهى يؤدي إلى إحساس بالعدم، ولكنه يتجاهل حقيقة أن هذا الصديق لا يزال موجودًا في مكان آخر، وربما سيصل بعد بضع دقائق. هذا التفسير يخلط بين مفهومي الحضور والغياب من جهة، والوجود والعدم من جهة أخرى. فالغياب لا يعني انتفاء الوجود، بل هو مجرد تأخير أو انقطاع مؤقت. ومع ذلك، يحول سارتر هذه اللحظة إلى تجربة فلسفية معقدة تتداخل فيها مشاعر القلق والانتظار مع مفهوم العدم، مما يثير تساؤلات حول منطقية هذه الفكرة.

هذا الخلط بين العدم والغياب يدفعنا للتفكير: هل يبالغ سارتر في تفسيراته الفلسفية للمواقف اليومية؟ وهل يمكن أن يكون هذا الخلط دليلًا على ضعف في استدلاله الفلسفي؟ هذه الأسئلة تفتح الباب لنقد أعمق لفكرة العدم في فلسفة سارتر، وهو ما سنتناوله في الفقرات القادمة.

في قلب فلسفة سارتر، توجد أيضا ً فكرة جوهرية تتمثل في أن “الوجود يسبق الماهية”. وفقًا لسارتر، الإنسان يولد بدون ماهية محددة سلفًا، ومن خلال أفعاله وخياراته يصنع معناه الخاص. بينما قد تبدو هذه الفكرة جذابة، إلا أنها تثير تساؤلات حول مدى واقعيتها ومنطقيتها.

لنأخذ مثالاً بسيطًا: السيارة. عندما قرر الإنسان صنع السيارة، كان لديه تصور واضح لماهيتها ووظيفتها قبل أن يبدأ في تصنيعها. المهندسون والمصممون لم يقوموا بتجميع الأجزاء عشوائيًا ثم حاولوا اكتشاف ما يمكن أن تكون هذه الأداة؛ بل كان هناك هدف محدد منذ البداية: صناعة وسيلة نقل فعالة. هذا المثال يعكس الطبيعة التقليدية لمعظم الأشياء التي يصنعها الإنسان، حيث تُحدد ماهية الشيء ووظيفته قبل وجوده الفعلي.

إذا كان هذا ينطبق على الأشياء البسيطة مثل السيارة، فكيف يمكن أن يختلف الأمر عندما يتعلق بالإنسان نفسه؟ هل يمكننا حقًا أن نقول إن الإنسان يخلق معناه الخاص بعد أن يوجد، دون أن يكون لديه أي تصور مسبق عن ماهيته؟ أو أن هذه الفكرة تتجاهل الواقع الفعلي الذي تُبنى فيه الحياة البشرية على مجموعة من القيم والأهداف التي يرثها الفرد أو يكتسبها من محيطه؟

نقد هذه الفكرة يقودنا إلى التساؤل عن مدى صلاحية فرضية “الوجود يسبق الماهية” لتفسير التجربة الإنسانية. إذا كان الإنسان، مثل السيارة، يتطلب تصورًا أوليًا لماهيته وأهدافه، فإن فكرة سارتر تبدو وكأنها تترك الإنسان في فراغ بدون اتجاه أو غاية.

حتى في فلسفته المتعلقة بالعدم والوجود، يقع سارتر في تناقضات تجعل من أفكاره محط نقد من قبل العديد من الفلاسفة والعلماء. سارتر يصر على أن العدم هو جزء أساسي من التجربة الإنسانية، وأنه يتداخل مع الوجود في لحظات القلق والانتظار، كما في مثال انتظار الصديق في المقهى. لكنه في هذا التصور يتجاهل تمامًا القوانين الفيزيائية التي تحكم عالمنا.

العالم الفيزيائي ريتشارد فاينمان يقول: “العدم المطلق غير موجود في الطبيعة؛ كل شيء يتغير ويتحول، والمادة لا تفنى ولا تُخلق من عدم”. ومن منظور مختلف، يشير ستيفن هوكينج إلى أن “حتى الفراغ الكوني ليس عدماً، بل يحتوي على طاقة وجسيمات تحت ذرية تظهر وتختفي”. أما نيل ديجراس تايسون، فيقول: “لا يمكننا التحدث عن العدم بمعناه الفلسفي كأنه حقيقة فيزيائية؛ العلم يرفض هذه الفكرة”.

لنأخذ هذا النقاش إلى مثال الانتظار الذي استند عليه سارتر. هل يمكن أن نعتبر أن غياب الصديق يمثل “عدمًا” حقيقيًا؟ أم أن هذا الغياب هو ببساطة تأخير في الحضور أو تغيير في التوقيت؟ هل يمكن للعالم المادي أن يعترف بمفهوم العدم كما يصفه سارتر، أم أن هذا المفهوم مجرد تعبير عن حالة نفسية للإنسان؟ وإذا كان العدم هو مجرد حالة ذهنية، فهل يجب علينا حقًا أن نبني فلسفة كاملة حوله؟ هل يمكننا أن نأخذ على محمل الجد فكرة أن غياب شخص عن موعد هو شكل من أشكال “العدم” الذي يؤثر فينا بعمق؟

هذه الأسئلة تضعنا أمام حقيقة مفادها أن سارتر قد يكون تجاوز الحدود المنطقية في محاولته لربط العدم بالوجود، مما يجعل من فلسفته تبدو كتركيبة فلسفية غير واقعية وغير قابلة للتطبيق في عالم يحكمه العلم والواقع المادي.

حتى علم الاجتماع الحديث يصطدم مع سارتر في فكرة أخرى أساسية له: الحرية المطلقة للفرد في تحديد معناه الخاص بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية. سارتر يرى أن الإنسان هو سيد مصيره، وأنه من خلال حريته المطلقة يستطيع خلق معناه الشخصي للحياة. ولكن هذه الفكرة، رغم جاذبيتها الفلسفية، تصطدم بالواقع الاجتماعي الذي يكشف عن تعقيدات أكبر بكثير.

يقول عالم الاجتماع إميل دوركايم: “الفرد لا يستطيع الهروب من تأثير المجتمع؛ فحتى أفكاره الأكثر خصوصية تتشكل ضمن بيئة اجتماعية معينة”. كذلك يشير بيير بورديو إلى أن “الحرية التي نتحدث عنها هي نتاج للتفاعل المستمر بين الفرد والبيئة المحيطة به”، بينما يذهب هربرت ماركوز إلى القول بأن “الحرية في المجتمع الحديث ليست سوى وهم، لأن الفرد يُشكَّل بطرق غير مرئية من قِبل قوى اجتماعية واقتصادية لا يدركها”.

لنأخذ مثال المجرم الذي ارتكب جريمة قتل. من منظور سارتر، هذا المجرم اختار بحرية تامة ارتكاب فعلته، وبالتالي يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمته. لكن علم الاجتماع الحديث يقدم لنا صورة مختلفة تمامًا: سلوك المجرم قد يكون نتيجة لظروف اقتصادية قاسية، أو بيئة اجتماعية عنيفة، أو تجارب نفسية مؤلمة. في هذا السياق، الحرية المطلقة تبدو وكأنها فكرة سطحية تتجاهل التأثيرات المعقدة للعوامل الخارجية.

خذ مثلا ما يقوله كارل ماركس: “الإنسان نتاج للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها، وتفكيره وسلوكه يتشكلان من خلال هذه الظروف”. بينما يشير ماكس فيبر إلى أن “الحرية ليست مطلقة، بل هي محددة بالسياقات الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الفرد”. ويضيف ميشيل فوكو: “السلطة والمعرفة تتداخلان في تشكيل ما نعتقد أنه حرية، بحيث لا تكون الحرية سوى وهم ناتج عن قوى غير مرئية تتحكم في سلوكنا”.

لكن إذا اتبعنا منطق سارتر، فهل يمكننا أن نقول إن المجرم كان يجلس في مكان هادئ وقرر بوعي كامل وحرية تامة أنه سيصبح قاتلًا؟ هل تجاهل كل تلك الظروف التي قد تكون دفعته لهذا الفعل؟ وهل يمكننا حقًا أن نصدق أن شخصًا ما يمكن أن يختار بحرية أن يكون مجرمًا؟ هذه الأسئلة التهكمية تفتح الباب للتساؤل عن مدى هشاشة فكرة الحرية المطلقة التي يدعيها سارتر، وتكشف عن سطحية تفسيره أمام الواقع الاجتماعي المعقد.

وإذا قررنا التعمق اكثر في فلسفة سارتر، سنواجه مفهوم “العدمية والمسؤولية”. سارتر يعتقد أن رفض وجود خالق أو نظام معنوي كوني يعني أن الإنسان يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله، بما في ذلك خلق معناه الخاص للحياة. لكن هذه الفكرة، رغم جاذبيتها الظاهرية، تفتح الباب أمام شكل من أشكال العدمية التي تقوض الأسس الأخلاقية التي قد يحاول الفرد بناءها. يقول فيودور دوستويفسكي: “إذا لم يكن هناك إله، فإن كل شيء مباح”، معبراً عن قلقه من العدمية الأخلاقية التي قد تنشأ في غياب الإيمان بوجود قيم مطلقة. من جهة أخرى، يشير مارتن هايدغر إلى أن “العدمية هي الظل الذي يتبع كل محاولة لإنكار معنى أعمق للوجود”، بينما يؤكد فريدريش نيتشه على أن “الإنسان في مواجهة العدمية يحتاج إلى خلق قيم جديدة، ولكن هذا الخلق يأتي بتكلفة عالية.

إذا أخذنا فكرة سارتر عن الحرية المطلقة ورفض النظام المعنوي الكوني، نتساءل: كيف يمكن للفرد أن يتحمل المسؤولية في عالم لا يعترف بأي قيم مطلقة؟ هل يمكن للإنسان حقًا أن يخلق معنى من الفراغ، أم أن هذه المهمة تنتهي دائمًا بالشعور بالفراغ واليأس؟

وإذا كان المجرم الذي اخترنا مثاله قد تصرف بحرية تامة في غياب أي توجيه أخلاقي كوني، فهل يمكننا لومه حقًا على أفعاله؟ أم أن غياب القيم المطلقة يجعل من المستحيل الحكم على أفعاله بأي معيار أخلاقي؟

هذه الأسئلة تطرح إشكالية أخرى في فلسفة سارتر: كيف يمكن لفلسفة تدعو إلى الحرية المطلقة والمسؤولية الذاتية أن تتجنب الوقوع في فخ العدمية الأخلاقية؟ وهل يمكن اعتبار هذه الفلسفة نظامًا فكريًا متماسكًا أم أنها مجرد دعوة إلى فوضى أخلاقية لا يمكن السيطرة عليها؟

بينما يناقش سارتر مفاهيم الوجود والعدم من منظور فلسفي بحت، يغفل تمامًا عن كيفية تأثير هذه المفاهيم على الحياة اليومية، خاصة عندما تتعارض مع المبادئ العلمية الأساسية. يرى سارتر أن العدم هو جزء لا يتجزأ من التجربة الإنسانية، ولكنه يتجاهل حقيقة أن العلم، وبخاصة الفيزياء، لا يعترف بمفهوم “العدم” كما يطرحه سارتر.

العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين يقول: “الفراغ ليس عدماً، إنه ممتلئ بالطاقة والجسيمات التي تتحرك بشكل مستمر”. من جانبه، يشير نيلز بور إلى أن “حتى في الفراغ المطلق، هناك دائمًا احتمالات واحتمالات مضادة؛ العدم المطلق غير موجود”. أما ريتشارد فاينمان فيوضح أن “العدم المطلق يتعارض مع القوانين الأساسية للفيزياء؛ المادة والطاقة تتحولان باستمرار ولا تختفيان”.

لنتأمل مرة أخرى في فكرة انتظار الصديق في المقهى. وفقًا لسارتر، غياب الصديق يولّد شعورًا بالعدم الذي يخترق وعي الشخص المنتظر. لكن إذا نظرنا إلى هذه الفكرة من منظور علمي، نجد أن هذا “العدم” الذي يتحدث عنه سارتر ليس أكثر من حالة ذهنية مؤقتة، ليست لها أي أساس في الواقع الفيزيائي. هل يمكننا أن نقول إن غياب شخص عن مكان ما يعادل غياب المادة أو الطاقة من الوجود؟ أم أن هذا الربط بين العدم الفلسفي والعلمي هو نوع من التلاعب بالمفاهيم؟

إذا كان سارتر يرى أن العدم هو جزء من التجربة الإنسانية، فهل هذا يعني أن علينا أن نتجاهل كل المبادئ العلمية التي ترفض هذه الفكرة؟ وكيف يمكن لفلسفة تقوم على مفاهيم تتعارض مع العلم أن تكون فلسفة جادة؟

عند استعراض فلسفة جان بول سارتر بشكل عام، نجد أنها تقدم نفسها على أنها نظام فكري شامل يسعى لتفسير التجربة الإنسانية من خلال مفاهيم الوجود والعدم، والحرية والمسؤولية. ولكن مع التحليل الدقيق والنقد المنطقي، يتضح أن هذه الفلسفة مليئة بالتناقضات والصعوبات التي تجعل من الصعب اعتبارها نظرية فكرية متماسكة.

رأينا كيف أن فكرة الحرية المطلقة تصطدم بواقع التأثيرات الاجتماعية والنفسية التي لا يمكن تجاهلها، وكيف أن الربط بين العدم والوجود يتعارض مع المبادئ العلمية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إصرار سارتر على خلق معنى من خلال العدم قد يؤدي إلى حالة من العدمية التي تفرغ الفلسفة من أي أساس أخلاقي أو معنوي.

والآن، وبعد أن استعرضنا هذه النقاط وأمعنا النظر في التناقضات التي تكتنف فلسفة سارتر، يبقى السؤال: هل يمكننا حقًا أن نأخذ فلسفة تقوم على مفاهيم تتعارض مع العلم والمنطق على محمل الجد؟ أم أنها، في نهاية المطاف، ليست سوى نكتة فلسفية تحاول إضفاء عمق على مفاهيم سطحية وغير متماسكة؟

بعد استعراض فلسفة جان بول سارتر وتفكيكها من زوايا مختلفة، يبدو واضحًا أن ما يقدمه لنا سارتر ليس سوى تركيبة فلسفية مليئة بالتناقضات. لقد حاول سارتر أن يبني نظامًا فكريًا شاملاً يفسر من خلاله التجربة الإنسانية، مرتكزًا على مفاهيم مثل “الوجود يسبق الماهية” و”العدم جزء من الوجود”. ولكن، عند مواجهة هذه الأفكار بالتحليل المنطقي والعلمي، نجد أن هذه الفلسفة تفتقر إلى الأسس المتينة التي يمكن أن تجعل منها نظرية متماسكة.

سواء في مجال الحرية الفردية التي تجاهلت التأثيرات الاجتماعية والنفسية، أو في محاولة ربط العدم بالوجود بطريقة تتعارض مع المبادئ العلمية، نجد أن فلسفة سارتر تتعثر في تقديم تفسير واقعي ومعقول للإنسان ومكانته في الكون. بل، على العكس، يبدو أن هذه الفلسفة تتجه نحو نوع من العدمية التي تفكك القيم والمعايير، وتجعل من الصعب بناء رؤية أخلاقية أو معنوية قوية.

في نهاية المطاف، قد تكون فلسفة سارتر أكثر قرباً إلى فكرة فلسفية تفتقر إلى العمق الذي تدعيه. فبينما حاول سارتر أن يعطينا رؤية جديدة للوجود، نجد أنه قد أوقع نفسه في شبكة من التناقضات التي تجعل من الصعب أخذ فلسفته على محمل الجد. فهل كانت فلسفة سارتر مجرد محاولة يائسة لإضفاء عمق على مفاهيم سطحية؟ وهل يمكن اعتبارها سوى نكتة فلسفية في غلاف معرفي؟

ARABIC

ARABIC